河口及び井土浦の成り立ち

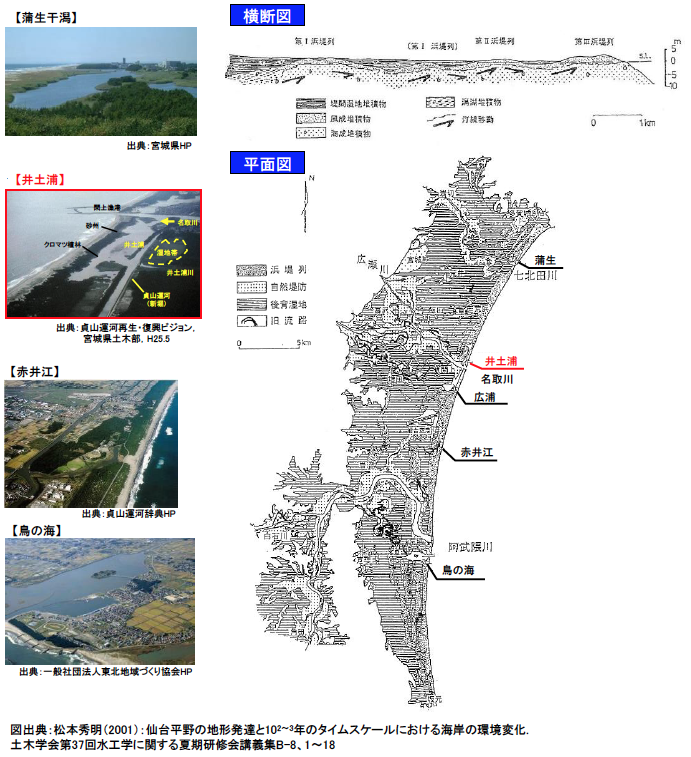

- 仙台平野の海岸線沿いには約 6,000 年前に形成された潟湖が点在し、名取川河口左岸に位置する井土浦は残された貴重な潟湖の一つである。

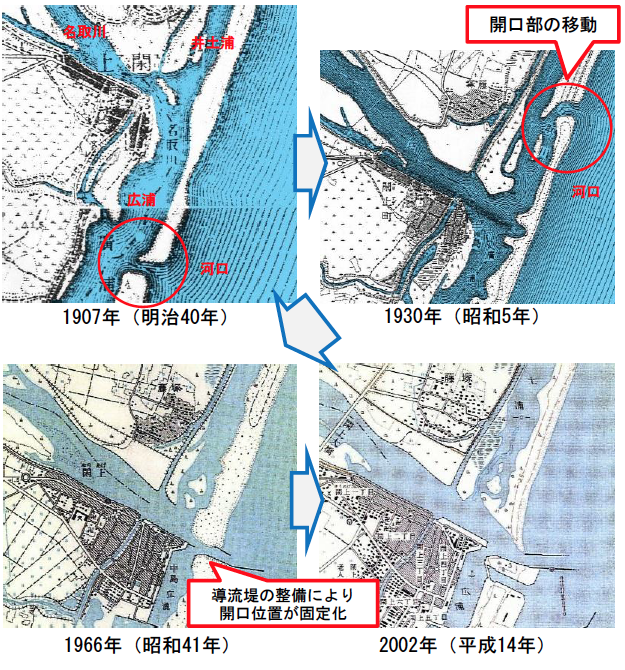

- 名取川の河口は、昭和初期までは井土浦と広浦の間を移動しており、その後、閖上漁港と導流堤の整備に伴い、現在の河口位置に固定化された。

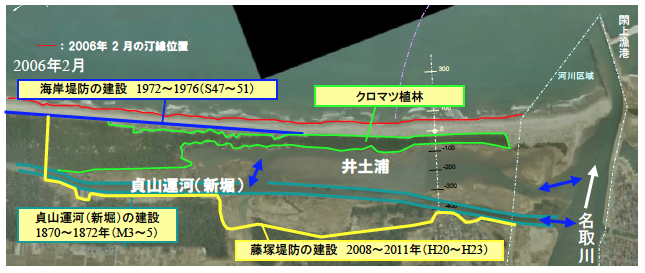

- 井土浦は、様々な人為的改変が行われる中で、貞山運河と河口部の 2 箇所の開口部からの海水交換により貴重な汽水・干潟環境が維持されてきた。

井土浦の形成史

【起源】

井土浦の起源は、海水準が安定する約 6,000 年前以降の平野の拡大と浜堤列 (海岸線に平行に伸びる砂質の微高地) の形成まで遡り、河川流出土砂とのバランスの中で現在の仙台平野および海岸線の潟湖の一部として形成された。

【形成過程】

この過程の中で形成された湿地帯は埋め立てや干拓によって消失あるいは縮小した。一方で、 海岸線では河口周辺の凹地帯が河川と浜堤列によって仕切られることでいくつかの潟湖が形成し、現在まで残されている。井土浦はその中でも名取川の河口左岸(北側)に位置する代表的な潟湖である。

【汽水環境の形成】

震災前の井土浦汽水域は貞山運河と河口部の2箇所の開口部による海水交換が行われており、貞山運河で仕切られたその背後には湿地帯が広がっていた。

蒲生干潟、井土浦潟、広浦、鳥の海などは、 2001 年 12 月に環境省による「日本の重要湿地 500 」に選定

河口及び井土浦の変遷

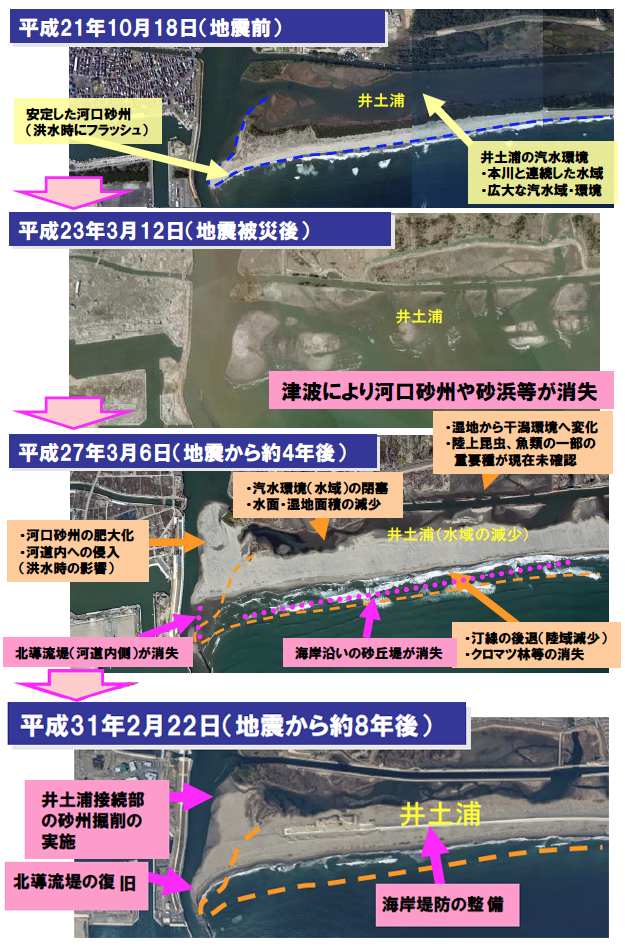

河口及び井土浦の震災の影響

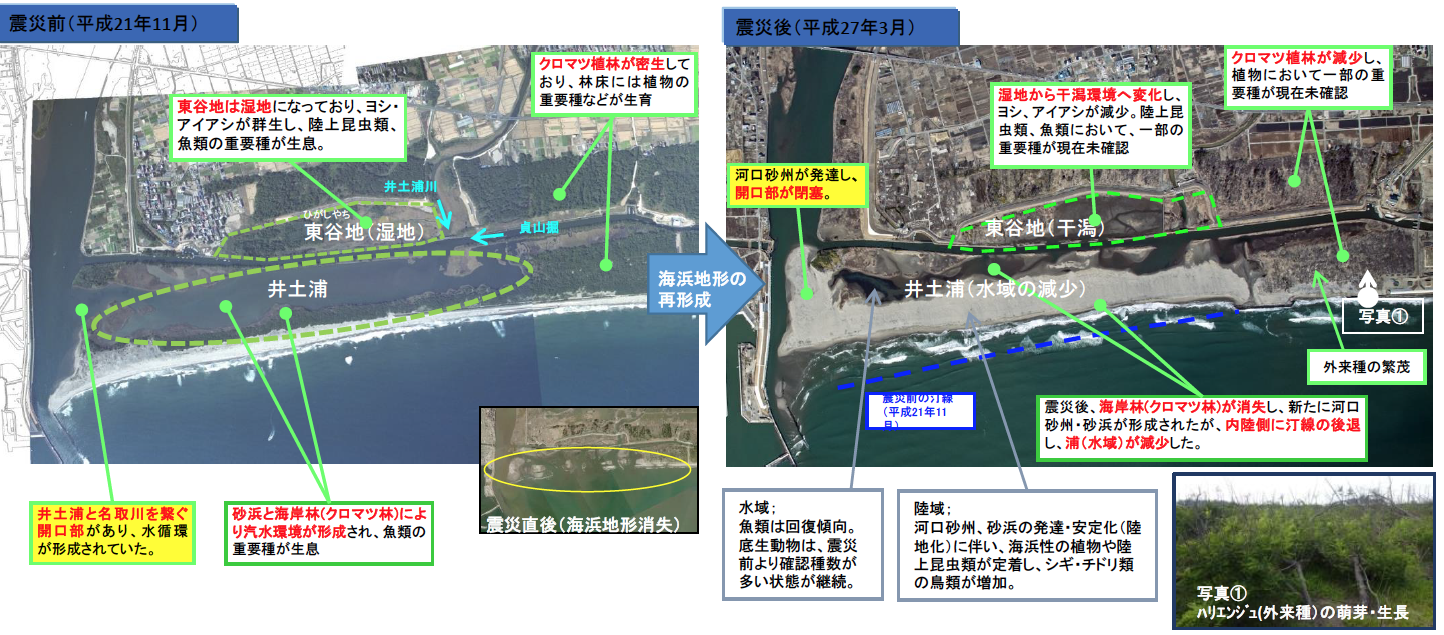

- 名取川の河口部及び井土浦は、東北地方太平洋沖地震に伴う津波の影響により、河口砂州や砂浜等が消失する等、大きな改変を受けた。

- その後、河口砂州は河道内に大きく侵入し、井土浦と河口をつなぐ開口部は閉塞された。また、井土浦前面のクロマツが消失しており、井土浦の汽水域の水面も縮小し、河口砂州及び井土浦周辺は地震前後で大きく地形・環境が変化している。

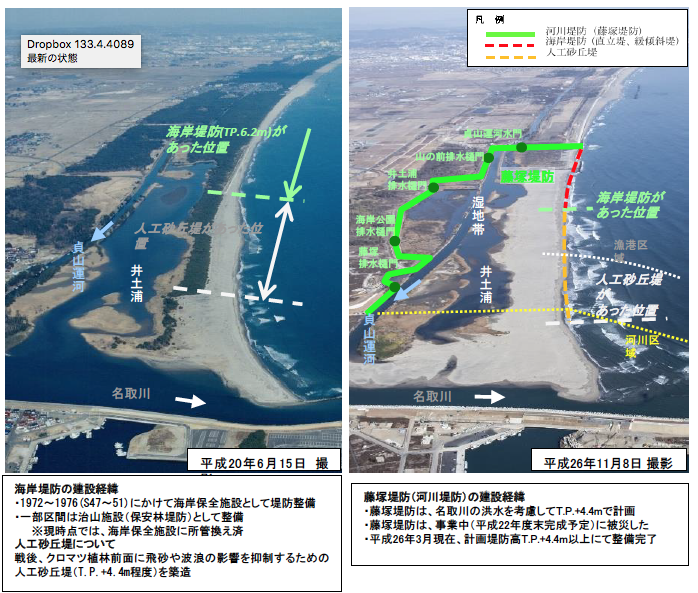

- 名取川の河川・海岸堤防は多重防御施設としての役割を持ち二線堤の形で計画された。

地震前後の河口の変化

地震前後の井土浦の地形変化

まちづくり計画における河川、海岸堤防の位置付け

安定した河口を維持するための方策1

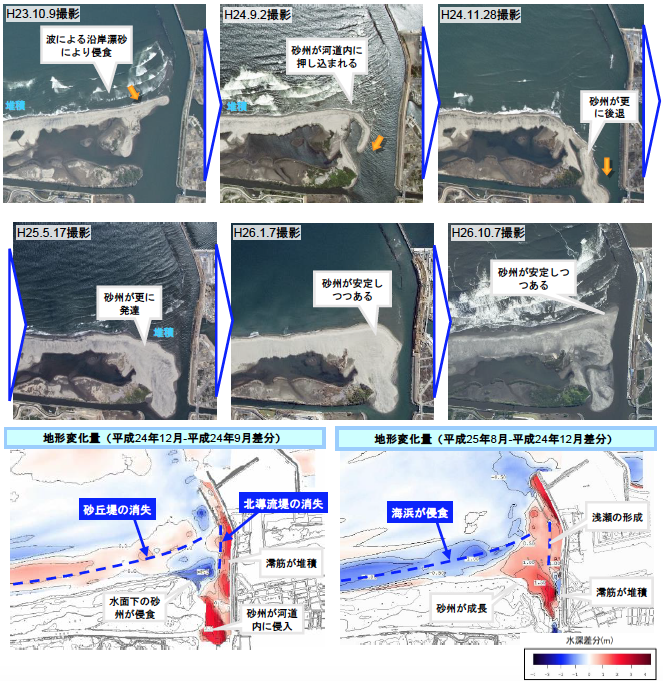

- 名取川の河口砂州は津波によりフラッシュされた後、砂州が徐々に河道内に侵入し、従前にあった井土浦との開口部が閉塞された。震災から 4 年が経過した現在は砂州形状は安定傾向にあるが、貞山運河との合流点まで発達している。

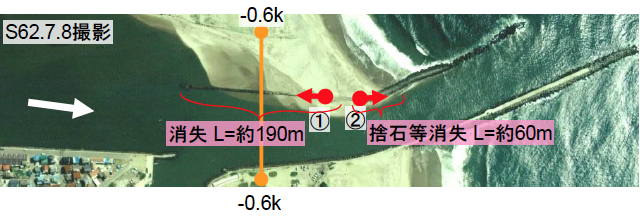

- 北導流堤は、地震後の津波等により特に上流側の部分が被災・消失しており、 導流堤の消失や杭間の捨石等が消失したことにより砂州が澪筋に侵入し、澪筋の堆積と河床上昇が発生している。

地震後の河口砂州の変遷

北導流堤の被災・消失状況

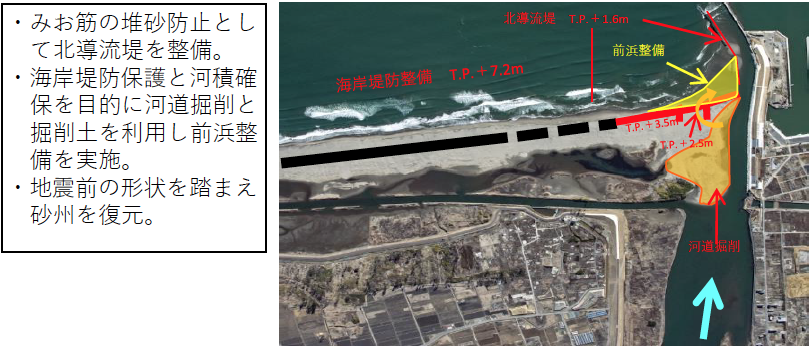

安定した河口を維持するための方策2

- 名取川河口については、北側の海岸堤防の整備、河口砂州の掘削、北導流堤の復旧が予定されている。

- 地震による広域的な地盤沈下が発生し、電子基準点「名取」においては震災直後25cmの沈下が確認されたが、H26.6現在では3cmとほぼ戻ってきていることから、震災前の河口形状を造ることで維持しやすくなると想定される。

- 地盤高が戻ってきていることにあわせて、海底地形も震災前地形に復元しつつある。

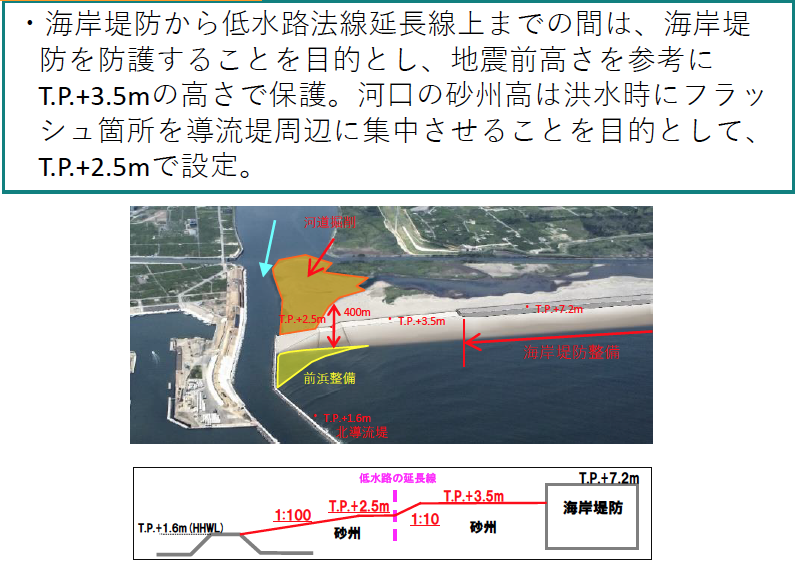

河口対策(案)

砂州の横断形状(案)

河口部・井土浦の環境変化

- 名取川河口部左岸に位置する井土浦は、汽水環境が存在し、隣接する湿地帯にはヨシ原が存在するとともに重要種の昆虫類、魚類が生息するなど、良好な生態系が保たれ、環境省の「日本の重要湿地 500 」に選定された地域である。

- 東北地方太平洋沖地震及び津波により地形が攪乱され、動植物の生息・生育環境が大きく変化したことから、津波の影響が大きかった河口部、井土浦地区の環境変化把握を目的としたモニタリング調査を継続している。

河口部・井土浦の環境変化

震災後確認されていない主な重要種

震災後継続して確認された主な重要種