名取川の概要

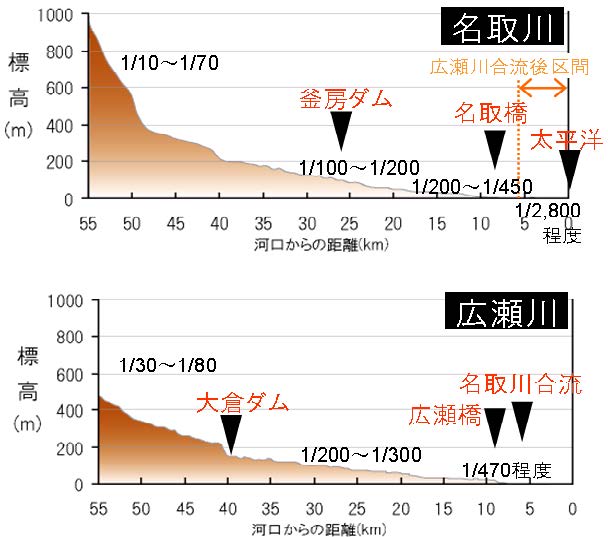

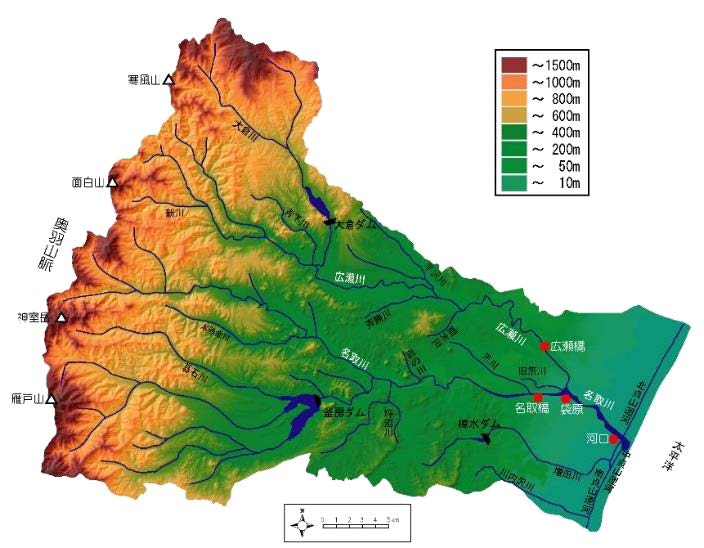

名取川は、宮城県中南部の太平洋側に位置し、その源を宮城・山形県境の神室岳(標高1,356 m )に発し、奥羽山脈から発する碁石川、広瀬川等の大小支川を合わせて仙台平野を東流し、名取市閖上で太平洋に注ぐ幹川流路延長 55.0km 、流域面積 939km 2 の一級河川です。

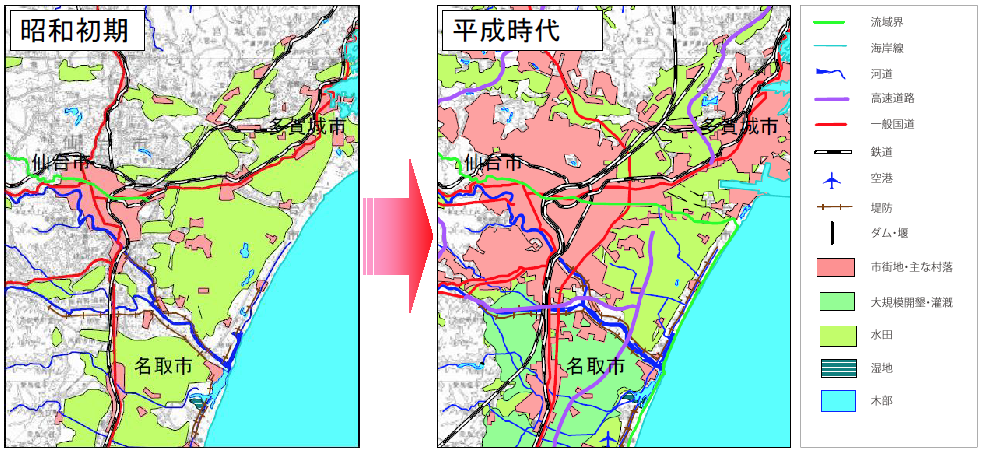

その流域は、仙台市、名取市等の3 市 2 町からなり、流域の土地利用は山林等が約 76 %、水田・畑地等の農地が約 12 %、宅地等の市街地が約 12 %となています。

川沿いには、JR 東北新幹線、 JR 東北本線、仙台市の東西南北を結ぶ地下鉄、仙台東部道路、仙台南部道路、国道 4 号・ 45 号・ 48 号等の基幹交通ネットワークが形成されており、流域は交通の要衝としての役割を果たしています。

流域諸元

| 項目 | 諸元 | 備考 |

|---|---|---|

| 流路延長 | 55km | 全国第90位 |

| 流域面積 | 約939km2 | 全国第68位 |

| 流域市町村 | 3市2町 | 平成21年5月時点 |

| 流域内人口 | 47.4万人 | 平成12年河川現況調査 |

地形的特徴

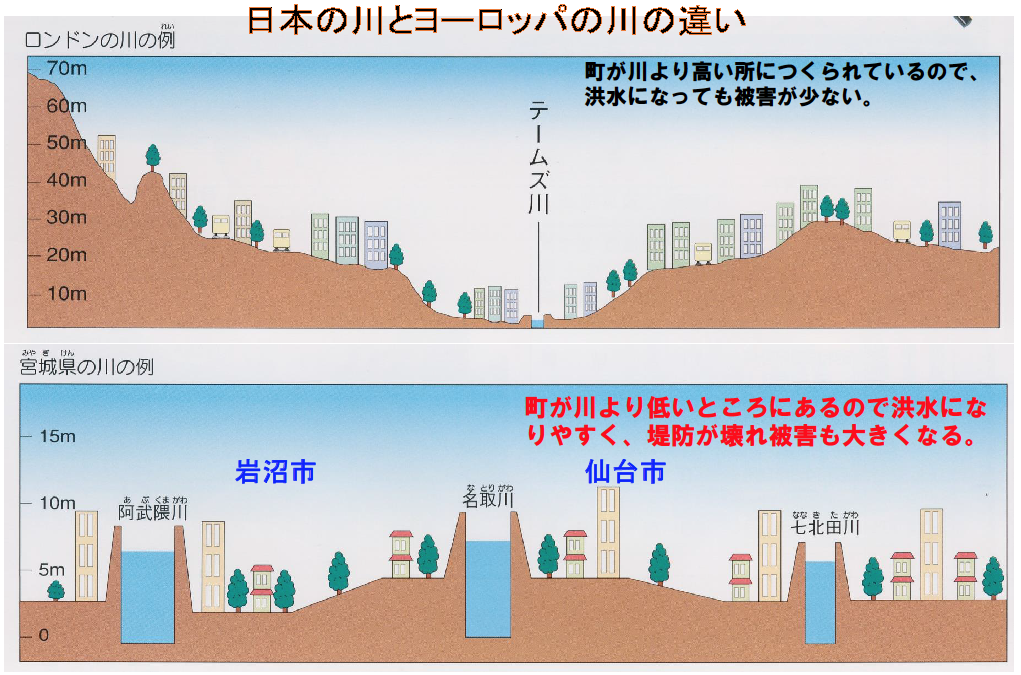

日本の川は、場所によっては、都市の地面よりも高い場所を流れます。そのため、日本の都市は、洪水が起こると、非常に被害を受けやすくなっています。

名取川の仙台平野(沖積平野)

仙台平野(沖積平野)は、およそ1万年間の海面の変化と河川からの土砂の堆積等によって形成された地形です。

名取川が流れる仙台平野は、第四紀の沖積層で覆われており、河岸段丘地形より下流が直轄区間となっています。広瀬川は、仙台市市街地北部を流れ、次第に現在の河道へと流れをかえつつ、この顕著な河岸段丘地形を造りました。

直轄区間は、自然堤防地帯で、縄文時代の海進から海退にかけて、南北3km の幅で名取市増田付近まで乱流しており、その痕跡は、治水地形分類図で確認できます。広瀬川合流点から下流の平野が形成される頃(弥生時代をあまりさかのぼらない時期)、現在の位置で広瀬川と合流し、その後は流路の変更がありませんでした。

沖積平野の特徴

- ①海岸周辺に広く分布する低地であるため、しばしば洪水に襲われてきた。

- ②軟弱な粘土層や未固結の砂層で形成されているため、地下水の汲み上げによる地盤沈下、地震による地盤の液状化や不同沈下等の問題を起こしてきた。

- ③海に近く、平坦で水利的条件に恵まれていることから、人間の活動の場となっている。

- ④東京、大阪、名古屋、新潟、広島等の多くの大都市が形成されている。