七ヶ宿ダムのあゆみ

ダムが建設される前

ダム建設のための調査

協定調印、住民の移転

七ヶ宿ダムの建設工事

七ヶ宿ダムが完成

現在の七ヶ宿ダム

年表

|

|

トップページ > ダムの概要 > 七ヶ宿ダムのあゆみ > 七ヶ宿ダムの建設工事

※文中の赤字の用語は、マウスをのせると説明が表示されます。

七ヶ宿ダムの建設工事・・・

昭和56(1981)年 8月24日 七ヶ宿ダム本体建設第一期工事

ダムサイト左岸の掘削 |

|

監査廊(かんさろう)

ダム堤体内部に、完成後の監査、各種の測定、堤体および基礎の排水などをするために設けられた通路のことを言います。

|

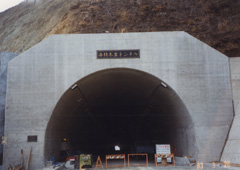

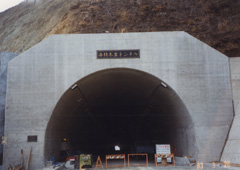

昭和58(1983)年 10月8日 仮排水路に白石川を転流

昭和56年8月に開始された 仮排水路工事の完成後→上流一次締切工→下流締切工→上流二次締切工と段階を分けて工事を行い、昭和60(1985)年4月に白石川の 転流を開始しました。

仮排水路(かりはいすいろ)

ダムの堤体建設の際に、川の流れを元の位置から一時的につけかえ、水を下流に流すために設置される、工事中にだけ使われる仮の水路のことです。ダム堤体建設のとき、川が流れていると工事ができないので、仮排水路を建設します。

転流(てんりゅう)

ダムの工事が乾いた状態でできるよう、河川の流れる通路を変更するための「仮排水路」等の仮設構造物のことを「転流工(てんりゅうこう)」といい、転流工によって河川の流れを変えることを「転流」といいます。

転流前の工事状況 |

|

洪水吐(こうずいばき)

ダムから下流に流す水の量を調節する施設のことです。

|

昭和58(1983)年 11月1日 起工式〔きこうしき〕

現地式典 |

|

起工(きこう)

ダム建設などの大規模な工事を始める(着手する)ことを言います。

|

昭和59(1984)年 9月11日 着岩式〔ちゃくがんしき〕

|

|

工事関係者多数出席のもと、監査廊の着岩部に運ばれたミニ定礎石〔ていそせき〕の鎮定などが行われ、最後にコンクリートが投入されました。

定礎(ていそ)

建物の土台となり、柱などを支える石のことを「定礎石(ていそせき)」と言い、その礎石を定める儀式を「定礎式」と言います。

|

昭和60(1985)年 3月26日 洪水吐初打設〔こうずいばきはつだせつ〕

昭和60(1985)年 6月5日 コア盛立開始

ダム堤体(ていたい)

土や岩石を材料とするダム本体のことです。通常はダム周辺で採取される土や岩石を材料として使用します。

コア

ロックフィルダムの中心部に設ける水を通しにくい粘土質の層のことです。

|

|

フィルター

中央遮水壁型ロックフィルダムのコアの上下流に設ける砂の層のことで、厚さは1m〜2m程、目的はコア材の流失防止のためです。

転圧(てんあつ)

ローラーでしめ固めることを言います

|

| |

|

|

着岩材(ちゃくがんざい)

ダム堤体に材料となる岩を定着させるための粘土のような土のことです。

|

|

斜面に敷き詰めたロック材の保護工

|

| |

|

|

昭和60(1985)年 10月12日 定礎式

| 会場には関係者多数が出席し、永久の安全祈願と定礎が行われ、早期完成への期待にあふれた式典となりました。

|

|

式典で行われた定礎の儀式 |

昭和63(1988)年 9月14日 堤体盛立〔ていたいもりたて〕完了

|

ダム工事現場で関係者ら約180余名が出席してダムの堤体盛立完了式が行われました。45tダンプトラックによって搬入されたロック材の最終盛立が完了し、感激的な盛り上がりの中、盛立完了を祝いました。

|

|

ロック材を搬入したトラックには「祝 七ヶ宿ダム盛立完了」の文字 |

平成元(1989)年 10月17日 試験湛水開始

合図で一斉にスイッチが押され・・・ |

|

ゲートは静かに閉じました |

試験湛水の現地記念式典が行われ、合図と共に仮排水路の閉塞ゲートのスイッチが入れられました。永遠に消え去るふるさとに涙する者、仙南・仙塩地区の水がめ誕生に明るい未来を感じる者、見る人それぞれにとって、万感胸にせまる瞬間となりました。

試験湛水(しけんたんすい)

ダムが完成した後に行う、水をためてダムに問題がないかをテストすることを言います。洪水時最高水位まで貯めてから最低水位まで放流し、ダム本体、放流設備、貯水池周辺などの安全性を検証します。半年〜1年程度かかるのが普通ですが、場合によって数年に及ぶこともあります。

平成2(1990)年 4月23日 洪水時最高水位到達

|

|

洪水時最高水位をほぼ一日維持し、ダムの機能に問題がないことが確認されました。

洪水時最高水位(こうずいじさいこうすいい)

平常時最高貯水位より9.5メートル上に設定した水位で、台風や集中豪雨の際、この部分に水をため込み、白石川・阿武隈川の洪水を防ぎます。

|

平成2(1990)年 11月15日 一般国道113号付替道路全線開通

着工(ちゃっこう)

土木、建築などの工事を始めることを言います。

【着工と起工の違い】

「着工」は土木・建設工事を始めることを指し、「起工」はダム建設などの大規模な工事を始めることを指します。

|

|

付替国道工事の様子 |

| 一般国道113号の付替区間は、ダムサイト下流約3kmの大熊地先から上流の横川地先までの延長9890mで、工事は昭和56年3月の西材木岩トンネルの着工から、延べ9年8か月を費やして完成しました。 |

|

一般国道113号付替道路全線開通式 |

平成3(1991)年 10月7日 七ヶ宿公園開園

七ヶ宿公園開園式のテープカット |

|

ダム湖左岸上流に位置する七ヶ宿公園には、七ヶ宿の名にちなんで77種、7777本の樹木が植えられました。また、公園の敷地内にはそよかぜ広場や運動公園などが整備されています。 |

※用語説明については、財団法人 日本ダム協会/ダム便覧より引用しています。

ページの先頭へ

トップページ

|

Copyright (C) 2004-2005 Shichikashuku Dam Management Office. All Rights Reserved.