|

米沢市立三沢東部小学校笹原分校 学校全体(3・4年生 2名)

「みつけよう笹原のよさ 〜笹原の春夏秋冬と触れ合おう〜」

授業時間:「絶滅の危機にあるハナカジカを観察しながら守っていこう!」と約7年前から通年で活動。一年の総合的学習の時間のうち10時間程度

|

授業の流れ:

〇授業内容の決定

四季を通じていろんな事を体験し、発見しようと始められた授業。

| 春・・・ |

学区内にある小さな山を登る。山の持ち主の方に案内していただき、昔地域で盛んだった炭焼きの跡地なども見せてもらいました。 |

| |

| 夏・・・ |

大樽川の水質検査、水生生物の観察、笹原上水のハナカジカの観察。 |

| |

| 秋・・・ |

きのこの観察、栗拾い、稲刈り体験、稲穂の観察。 |

| |

| 冬・・・ |

クロスカントリーで積もった雪の上を歩き、大樽川を観察。川辺の植物の様子も観察して移動。 |

|

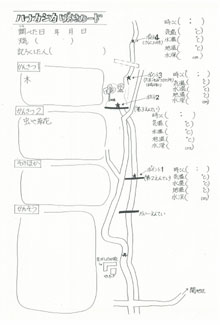

〇ハナカジカの観察

内水面水産試験場の方にハナカジカの生態と、現在の状況を聞きながらメモ。小さな体と、その色から、なかなか見つけにくく、ハナカジカを探すことが子ども達にとっては何より大変。ハナカジカは、蓄積される砂で石と川底の隙間がなくなることで住みかが失われるということなので、子ども達は一生懸命石をうかせ、姿を探しながらも住みかをつくってあげます。学校に戻ると、先輩方から受け継がれた、「ハナカジカげんきカード」を記入(植物の観察/各ポイントでの水温/感想/その他)し、研究資料として残しています。

〇まとめ

カラフルにハナカジカ新聞を作成。

|