下流域への影響

崩壊した土砂は、建設中の濁沢第7・第8砂防堰堤、既設の濁沢第4・第2・第1砂防堰堤を埋没させ流下しましたが、既設の濁沢第5砂防堰堤までの1.3km区間の河道に深さ10~25m程度にわたって堆積しており、河川水の濁りはあるものの、大規模な下流域への土砂流出はありません。

崩壊箇所の斜面途中には今回の移動土塊の一部が残っており、崩壊頭部や斜面側面には湧水や沢水が多く認められることから今後、この土塊が濁沢川に流入する可能性が大きいと推定されます。

また崩壊斜面は中腹の、複数の沼が存在する平坦地を頭部とする古い地すべり地形となっていますが、斜面脚部が崩壊しており不安定な状態となっているため今後、地すべり性崩壊がこの平坦地までおよぶ可能性があると推定されます。

今後、残存土砂の流出や新たな地すべり性崩壊が想定されますが、濁沢第5砂防堰堤下流の既設砂防堰堤5基で堆砂可能量が十分あることから、下流域への影響は少ないものと推定されます。

|

| 池ノ台地すべり崩落箇所 |

|

| 崩落の概要 |

| |

発生日時 |

平成23年5月22日頃

|

| |

位 置 |

山形県東田川郡庄内町大字立谷沢地内最上川

水系立谷沢川支川濁沢川右岸池ノ台沢

|

| |

規 模 |

・最大幅340m、長さ470m、

・深さ20~35m程度

・崩落土砂量約190万m³(東京ドーム1.4杯分)

・濁沢川への流出土砂量約110万m³、

・残存土塊約35万m³

・河道部の堆積深さ10~25m程度

|

| |

原 因 |

1)豪雪による多量の融雪水により地すべり土塊が

流動化した。

2)風化が進み粘土化した凝灰岩・安山岩が多量に存在した。

3)崩壊土砂流入する角度が、濁沢川に直角ではなく

斜角に流入したことにより到達距離が長くなった。 |

|

|

今回の崩落によって、堆積した大量の不安定な土砂は規模の大きくない出水でも容易に浸食・流出するとともに、一部破損した砂防堰堤もみられたため緊急に対策を実施する必要がありました。

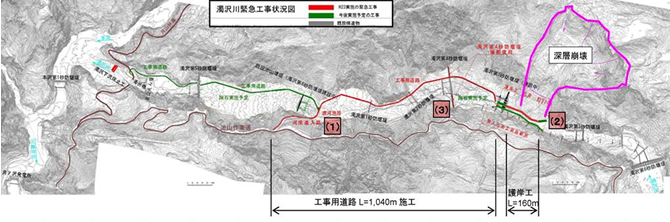

下記の内容が緊急にした工事です。 |

|

| ※工事の大体の場所は上記をご覧下さい。 |