あきた災害の記憶伝承プロジェクト

あきた災害の記憶伝承プロジェクト

長年干ばつや水害に苦しめられそれらを克服してきた地域の苦難の歴史が頌徳碑に刻まれている。

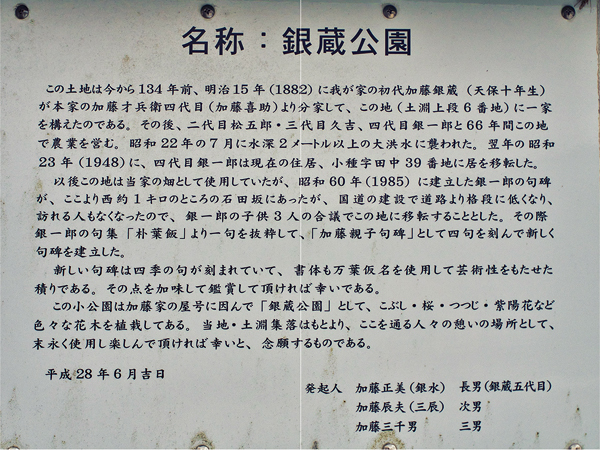

雄物川水系淀川の流れに近く、昭和22年に水深2mの大洪水に見舞われて転居を余儀なくされた個人宅の旧宅跡地に、私費で整備された小公園。

強首の祖先は佐竹家に従って水戸から秋田に移り、舟運に便利なこの地に住み着いた。かつてはどの家でも水害避難用に天井に小舟を用意していた。極端な蛇行をショートカットする工事も行われた。

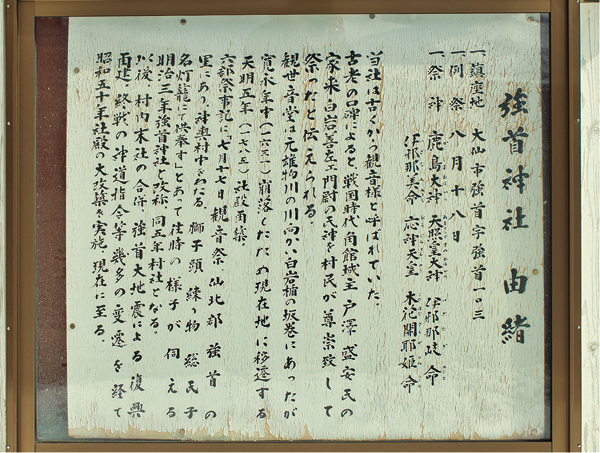

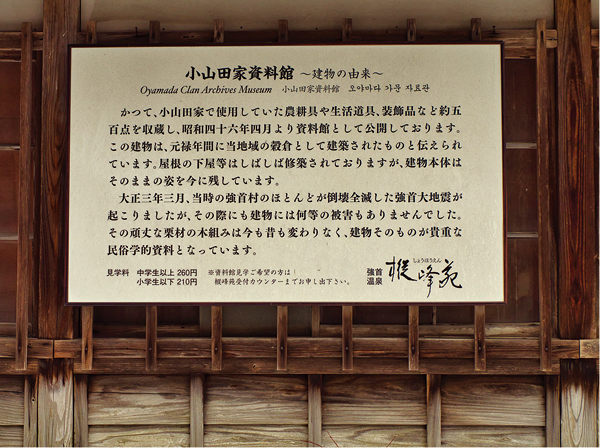

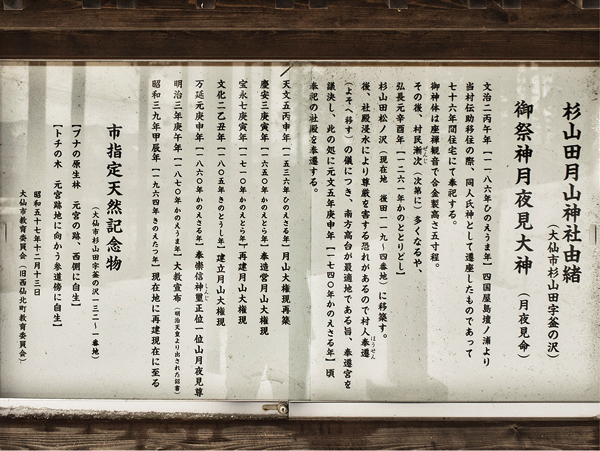

戦国時代の創建と伝えられる古社で、強首大地震での倒壊から復興再建され、昭和50年の社殿大改築を経て現在に至る。

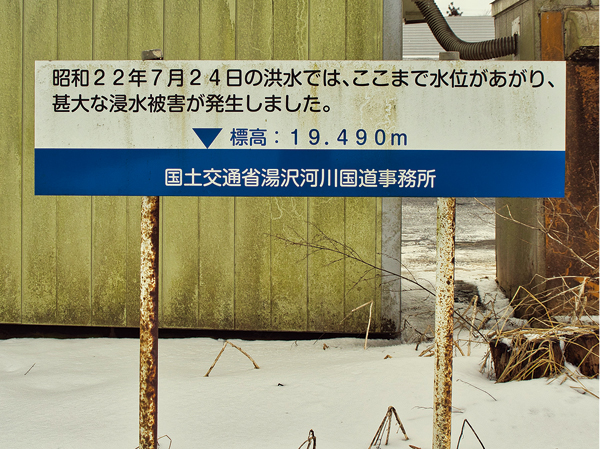

昭和22年の洪水では、人の胸の高さあたりまで水が上がったことが示されている。

大正3年の強首大地震でも倒壊は免れたが、昭和22年の水害では水が上がったところまでの扉の正面が欠け落ちて今に残る洪水の爪痕になっている。

輪中堤ができる前は大雨や融雪期のたびに集落に川水が迫っていた。7、8年前の大雨でも地面よりも水位が上がったが堤のおかげで被害はなかった。

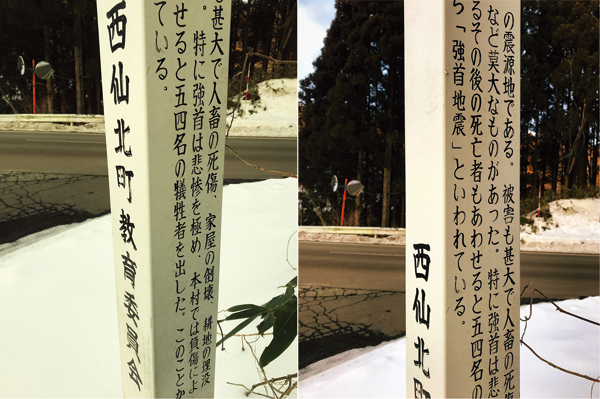

大正3年の秋田仙北地震(強首地震)で震源地付近の山体が崩壊、栩平川が堰き止められて集落家屋が水没する地震湖が出現した。この困難から抜け出すため住民が手掘りのトンネルを掘り、川の流路を確保した。

古くから農民にとって稲作の作柄に影響を与える旱魃や冷害の発生は死活問題。大沢郷・椒沢村では昔から雨乞いの神様「五輪様」を祀って拝み、雨乞いをしていた。

激しく蛇行を繰り返し、少しの雨でも洪水を起こしていた雄物川水系栩平川に、明治年間にトンネルを掘って流路を直線化し、旧河道の耕地化を進めた。その功績を称えて近くに「墾田記念碑」が建っている。

元の神社は雄物川の屈曲部に位置する杉山田の集落内にあったが、川の洪水で社殿浸水の心配が絶えなかったため、元文5年(1740)に現在の小山の中腹に遷座した。

昭和22年の雄物川大洪水では大きく曲がっている雄物川とその頂点で合流する丸子川が、増水すると水があふれ、昭和22年の大洪水では市街地住宅の大部分が、浸水被害に見舞われたことを標柱が物語っている。

明治29年に発生した陸羽地震で地表に生じた断層の跡で、瞬時に3m以上の段差を生じており、大地の秘めたエネルギーの巨大さを思い知らされる。断層の実際と説明パネルが見られる。

飼い馬の守神である駒王子大神石塔だが、明治45年の雄物川大洪水で流失してしまった。その後、大きな新しい塔を建立したが、昭和22年の大洪水の後に、対岸下流で流失していた塔が発見され、以来並べて建てられている。

地区の担い手育成基盤整備事業竣工記念碑。雄物川水系横手川の流域にあって、長年干ばつと水害の常襲地帯で常に自然との闘いの日々が繰り返されたと碑文にある。

横手川は明治以降約15回にわたる洪水の記録があり、特に昭和22年と40年の洪水氾濫は問題視され、河川改修工事の一環で河岸の50戸ほどの町内が他地に移転した。その跡地に伝承碑がある。

- プロジェクトトップ

- 災害の記憶伝承リスト

- 過去自然災害マップ位置図

- 過去自然災害マップ①〜⑯

- 過去自然災害マップ⑰〜㉜