南部との藩境塚を越えると、津軽領の平内郷である。明暦2年(1656)以降この地は黒石領で、小湊の「平内町歴史民俗資料館」の場所に平内代官所が置かれていた。役人の屋敷が並んでいたという代官所へ至る道は、今も「御家中通

り」と呼ばれている。このあたり、往時の松や土塁跡にその面影を残す。

白鳥の飛来地・浅所海岸には、平内郷の総鎮守「雷電宮」がある。戦国時代の末、南部勢が押し寄せた時、この地の城主が雷電宮に戦勝祈願をしたところ、数千羽の白鳥が舞い飛んで来た。その羽音を津軽の援軍と勘違いした南部勢が戦わずして引き揚げたとの伝説が残り、この地の白鳥は神の使いとして大切にされてきた。

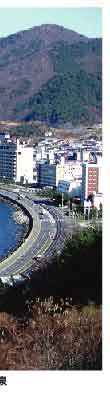

藩主も愛した浅虫の湯

やがて街道は、古くは「麻蒸」であったという温泉地・浅虫に入る。歴代の津軽藩主はこの温泉を好み、多い時には250人の一行を従えて、湯治を楽しんだ。御本陣(藩主の借り上げ別

荘)は庄屋の木村家、現在の「旅館柳の湯」である。

その頃浅虫の旅籠は、「つばきの湯」(現椿館)一軒だけだったが、天明8年(1788)に菅江真澄が、「湯は滝の湯、目の湯、柳の湯、大湯、裸湯などがあり、よく清らかに湧き--」と書いているように、12軒ほどの湯小屋があったという。平成12年、その最後の公衆温泉浴場「はだか湯」が姿を消し、道の駅浅虫温泉の「ゆ〜さ浅虫」として生まれ変わった。近年、様々な観光施設が整備されてその風貌を変えつつある浅虫だが、海上に湯の島や裸島などがポッカリ浮かぶ美しい景色は、昔のままであろう。

いよいよ最終地青森

旧国道4号沿いの街道に、かつて野内御関所があった。碇ケ関、岩崎村の大間越と並んで「津軽三関」の一つに数えられた重要な関所で、幕末の「東奥沿海日誌」にも「村端番所、槍棒等をかざり柵を結て厳重に構たり」と記されている。ここを過ぎると、旅はあとわずかだ。

青森市の市街地に入り、合浦公園を通って善知鳥神社へ。そこに立つ「奥州街道終点の記念碑」が、江戸・日本橋から続いて来た長い道程の最終地を告げている。

|