|

|

|||||||||||

|

その6へ

|

その8へ

|

||||||||||

|

|

|||||||||||

|

||||||||

|

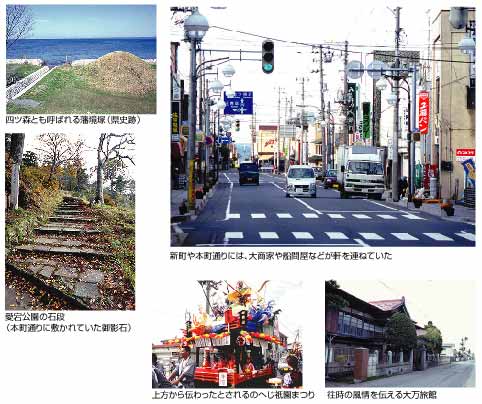

代官所が置かれ、盛岡藩の西廻り航路の拠点湊町として北東北随一ともいわれた、野辺地町。中国への輸出品である尾去沢の銅・煎海鼠(干しナマコ)、ヒバや大豆など、領内の主要産物は奥州街道を通 って野辺地湊に集められ、上方へ積み出された。そして下り船は、さまざまな品物や文化を運んで来た。今も生活習慣や祭りなどに、上方の香りが残る町だ。 豪商が活躍した湊町 幕末の「東案内記」に、「軒並ひ凡家数450軒も有、家造宣繁昌の所也」とあるように、街道筋である下町や本町・新町には、大商家や船問屋・船宿などが軒を連ねていた。新町にほど近い金沢町の大万旅館は明治33年の建築だが、その堂々たる造りが往時の風情を伝えている。

維新時の本州最後の戦場 明治と改元されて2週間後の9月22日夜半、奥州街道はにわかに騒然となった。奥羽越列藩同盟を脱退して官軍となった津軽藩が、街道からこの町に侵攻し、同盟軍である南部藩士と壮絶な戦いを繰り広げたのだ。この「野辺地戦争」が、維新に伴う本州最後の戦闘であった。野辺地川近くの街道筋に「野辺地戦争戦死者の墓所」があり、27名の津軽藩士がひっそりと眠っている。 |

||||||||

|

|

|

|||||||||||

|

その6へ

|

その8へ

|

||||||||||

|

|

|||||||||||