|

|

|||||||||||

|

その5へ

|

その7へ

|

||||||||||

|

|

|||||||||||

|

||||||||||||

|

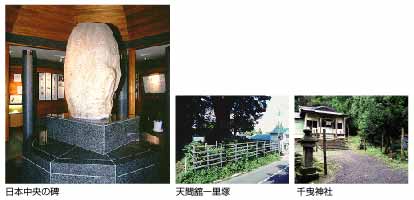

千曳神社とつぼのいしぶみ 上道の天間林村と東北町との境近くに弘化2年(1845)坪村民建立の、「千曳神社

右千曳道 左野辺地道」と刻まれた追分石が立つ。千曳神社の1キロほど先、かつて尾山茶屋があったあたりに、現在「日本中央の碑」がある。

日本とは蝦夷地のこと? ところが昭和24年、「日本中央」と彫られた石が、東北町石文地区で見つかった。この石が伝説の「壷の碑」かどうかは未だ定かではないが、「日本中央」の日本は〈ひのもと〉と読んで日出づるところを意味し、当時蝦夷地を指していたともいわれる。この石碑周辺は、平成7年「日本中央の碑保存館」として整備され、町おこしに一役買っている。

|

|

|

|||||||||||

|

その5へ

|

その7へ

|

||||||||||

|

|

|||||||||||

代官所が置かれていた七戸町から、次の宿場町野辺地まではおよそ5里、20キロほどの行程である。

代官所が置かれていた七戸町から、次の宿場町野辺地まではおよそ5里、20キロほどの行程である。