|

国道4号にほぼ沿って、奥州街道は七戸町に入る。蒼前地区で右にカーブする国道と別

れた街道は七戸橋を渡り、町の中心部に進む。道幅の狭い町並みは、幕末期の「鹿角日誌」(松浦武四郎著)の「町の中程に到りては大家有。又町中に川有。板橋を懸たり。小商人、酒屋、旅籠屋等有」の風情を、今も残す。 国道4号にほぼ沿って、奥州街道は七戸町に入る。蒼前地区で右にカーブする国道と別

れた街道は七戸橋を渡り、町の中心部に進む。道幅の狭い町並みは、幕末期の「鹿角日誌」(松浦武四郎著)の「町の中程に到りては大家有。又町中に川有。板橋を懸たり。小商人、酒屋、旅籠屋等有」の風情を、今も残す。

七戸城内に設けられた代官所

役場西側の小高い地が、県内有数の大規模な城跡である、国史跡の七戸城跡だ。七戸城は南北朝時代初期の築城と伝えられ、本城や北館など7つの曲輪があった。明治の初めまでは城の姿があったが、今は堀や通 路跡などにその面影を留めるのみ。現在城跡の一部は、「柏葉公園」となっている。

当地は古くからこのあたり一帯の要衝であり、藩政時代初めは10,400石の七戸南部藩として独立していた。寛文4年(1664) 城主重信が盛岡藩主となったことから、以後当藩の直轄地となり、城内に七戸代官所が設けられた。享和2年(1802)の見聞から書かれた「東案内記」は、「誠に此地は繁花ニて其賑ふ事田舎ニハ珍敷所なり」と、町の賑わいぶりを伝えている。

役場近くの青岩寺は、天正十年(1582)からこの場所に建つ。現在の本堂は安政2年(1855)の再建で、山門は、明治6年に近世七戸城跡本丸の城門を移築したもの。境内の一角には、「右ハもりおかミち 左ハ在郷ミち」と刻まれた奥州街道の追分石が、ひっそりと休んでいる。 役場近くの青岩寺は、天正十年(1582)からこの場所に建つ。現在の本堂は安政2年(1855)の再建で、山門は、明治6年に近世七戸城跡本丸の城門を移築したもの。境内の一角には、「右ハもりおかミち 左ハ在郷ミち」と刻まれた奥州街道の追分石が、ひっそりと休んでいる。

馬産者が奉納した小絵馬

街道は、国道394号を経て再び国道4号へつながる。

宇治川の先陣争いで知られる「いけづき」を産するなど、七戸は昔から名馬の里だ。「道の駅しちのへ」の「鷹山宇一記念美術館」で、この地の人々と馬産の深い関係を物語る「南部小絵馬」を見ることができる。小田子(こだっこ)不動堂と見町(みるまち)観堂に、江戸時代初期から明治初年まで連綿と奉納されて来たもので、小絵馬や羽子板など467点が国重要有形民俗文化財に指定されている。

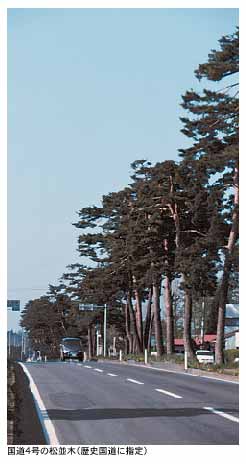

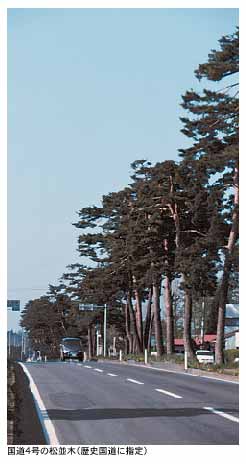

営農大学校近くから天間林村にかけての国道4号沿いに、見事な松並木が続く。その風景は、旅人が行き交った街道時代を彷彿とさせる。

|

国道4号にほぼ沿って、奥州街道は七戸町に入る。蒼前地区で右にカーブする国道と別

れた街道は七戸橋を渡り、町の中心部に進む。道幅の狭い町並みは、幕末期の「鹿角日誌」(松浦武四郎著)の「町の中程に到りては大家有。又町中に川有。板橋を懸たり。小商人、酒屋、旅籠屋等有」の風情を、今も残す。

国道4号にほぼ沿って、奥州街道は七戸町に入る。蒼前地区で右にカーブする国道と別

れた街道は七戸橋を渡り、町の中心部に進む。道幅の狭い町並みは、幕末期の「鹿角日誌」(松浦武四郎著)の「町の中程に到りては大家有。又町中に川有。板橋を懸たり。小商人、酒屋、旅籠屋等有」の風情を、今も残す。 役場近くの青岩寺は、天正十年(1582)からこの場所に建つ。現在の本堂は安政2年(1855)の再建で、山門は、明治6年に近世七戸城跡本丸の城門を移築したもの。境内の一角には、「右ハもりおかミち 左ハ在郷ミち」と刻まれた奥州街道の追分石が、ひっそりと休んでいる。

役場近くの青岩寺は、天正十年(1582)からこの場所に建つ。現在の本堂は安政2年(1855)の再建で、山門は、明治6年に近世七戸城跡本丸の城門を移築したもの。境内の一角には、「右ハもりおかミち 左ハ在郷ミち」と刻まれた奥州街道の追分石が、ひっそりと休んでいる。