|

|

|||||||||||

|

その2へ

|

その4へ

|

||||||||||

|

|

|||||||||||

|

||||||

|

||||||

|

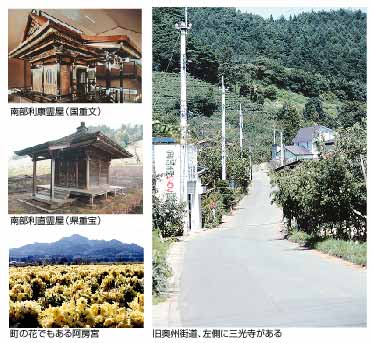

近くに馬淵川、遠くに名久井岳に連なる丘陵を右に見ながら、街道は南部町に入る。この町名は、昭和30年に2カ村が合併して南部村と名付けられたことに始まり、さほど古い話ではない。しかし、町そのものの歴史は古く、初代南部光行がこの町に館を築いたのが、建久3年(1192)。それから約380年間、南部氏の根拠地であった。「えんぶり」や「南部駒踊り」、「ナニャドヤラ盆踊り」などの民俗芸能も、この町が発祥地だ。 今も残る南部氏の名残 街道筋の小向橋近くに、「本(もと)三戸八幡宮」がある。八戸の櫛引八幡宮と共に盛岡藩の崇敬を受け、毎年祭礼時には藩主の代参があり、流鏑馬(やぶさめ)が奉納されていた。境内にそびえ立つ樹齢800年という大杉は、そんな華やかな光景を眺めたに違いない。 |

||||||

「銅の道」でもあった街道 牛よつらかろサーハエ、 |

||||||

|

||||||

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

その2へ

|

その4へ

|

||||||||||

|

|

|||||||||||